Lampedusa, percorsi d’integrazione

Vi siete mai chiesti quanto sia importante, per voi, essere chiamati per nome? Che le persone, attorno a voi, ricordino proprio il vostro nome? Che sappiano chi siete, e che vi riconoscano come fratelli e amici? Quanto è fondamentale, per la persona, sapere di essere riconosciuta e accolta, vista, ricordata?

Si parla spesso di quanto sia diffuso o non diffuso il razzismo. A nessuno di noi, giustamente, piace considerarsi ‘un razzista’ – che fa molto ‘un retrogrado’ – e prestiamo molta attenzione alle parole giuste, ai discorsi inclusivi, all’importanza del ricordare che siamo tutti uguali. Questo è molto importante e molto giusto, ma è abbastanza? A star più attenti alle parole si riesce, davvero, a capovolgere la prospettiva?

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, il comitato tre ottobre ha organizzato, in collaborazione con diverse realtà associative che operano in difesa delle persone migranti, tre giornate di laboratori e workshop per ragazzi del liceo a Lampedusa. Questo è il racconto del laboratorio organizzato da Refugees Welcome Italia.

1. “come ti chiami?“

Edith Bruck, sopravvissuta all’Olocausto, racconta così di quando, in quel periodo, un cuoco si fermò e le chiese il suo nome: “Ho pensato che fosse quasi una voce che veniva dal cielo, era qualcosa di incredibile, non esisteva in un campo di concentramento una frase del genere. Eri un numero, uno zero assoluto. Mi sono sentita che ci sono, esisto, sono una persona umana”.

Il primissimo incontro con l’altro – se si manifesta in riconoscimento dell’altro – sembrerebbe essere proprio questo. Darsi un nome.

I ragazzi, che saranno una quindicina e sono un po’ intimiditi – è il primo giorno! – si mettono in cerchio. Il cerchio è una formazione scelta, perché si è tutti costretti a guardarsi negli occhi. Inizia il primo esercizio: a turno, ognuno dovrà dire il suo nome e caratterizzarsi con un ‘suo’ gesto, dopo aver ripetuto i nomi e i gesti di tutte le persone che si sono presentate prima. Un po’ buffo, molto divertente, e piano piano i ragazzi sono un po’ più a loro agio.

2. “qualcosa in comune”

Il secondo esercizio è più diretto: in coppie assegnate casualmente, i ragazzi devono trovare una caratteristica comune a entrambi, e poi una differenza. Sempre nello stesso cerchio, dovranno poi mimarle e il resto del gruppo le dovrà indovinare. L’atmosfera si alleggerisce, i ragazzi si divertono. Si stanno conoscendo.

3. “.. ti sei mai sentito ‘straniero’?”

Il prossimo esercizio è più difficile. I ragazzi possono camminare liberamente per l’anfiteatro, e viene chiesto loro di pensare ad un evento, nel corso della loro vita, nel quale si siano sentiti ‘stranieri’.

Non è affatto, per un adolescente, una domanda facile. Dover ricordare di essersi sentiti fuori posto, a disagio, stranieri. Doverlo un po’ rivivere. I responsabili di Refugees Welcome aiutano i ragazzi ad esprimersi. L’atmosfera, adesso, è più silenziosa.

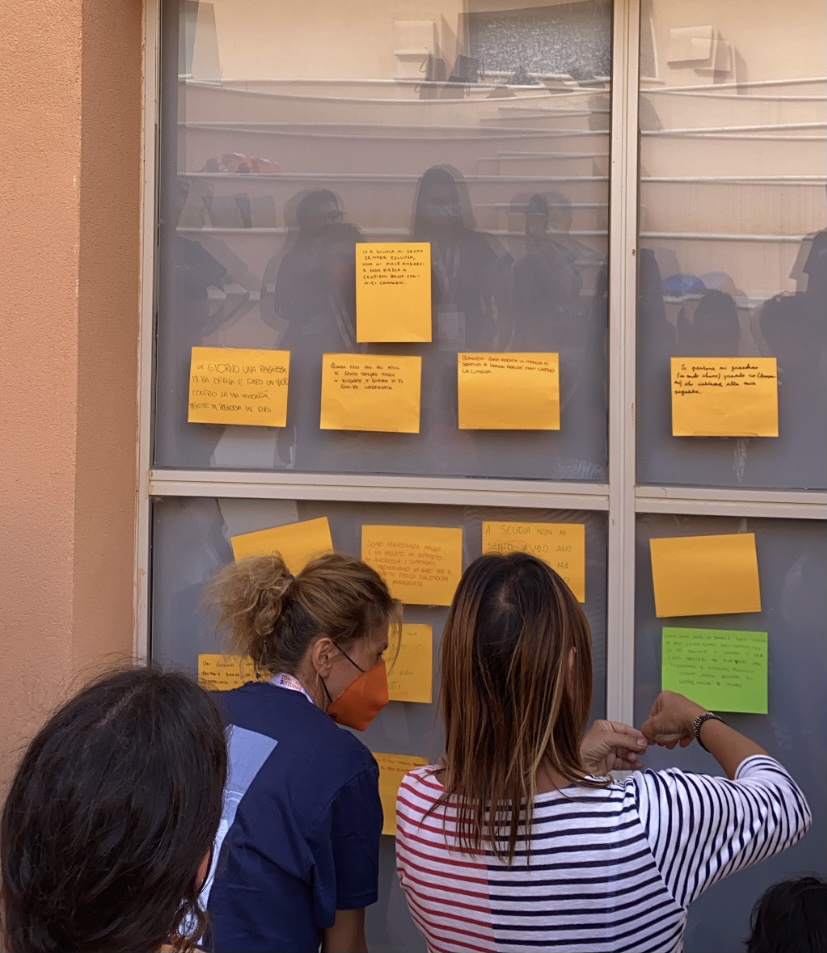

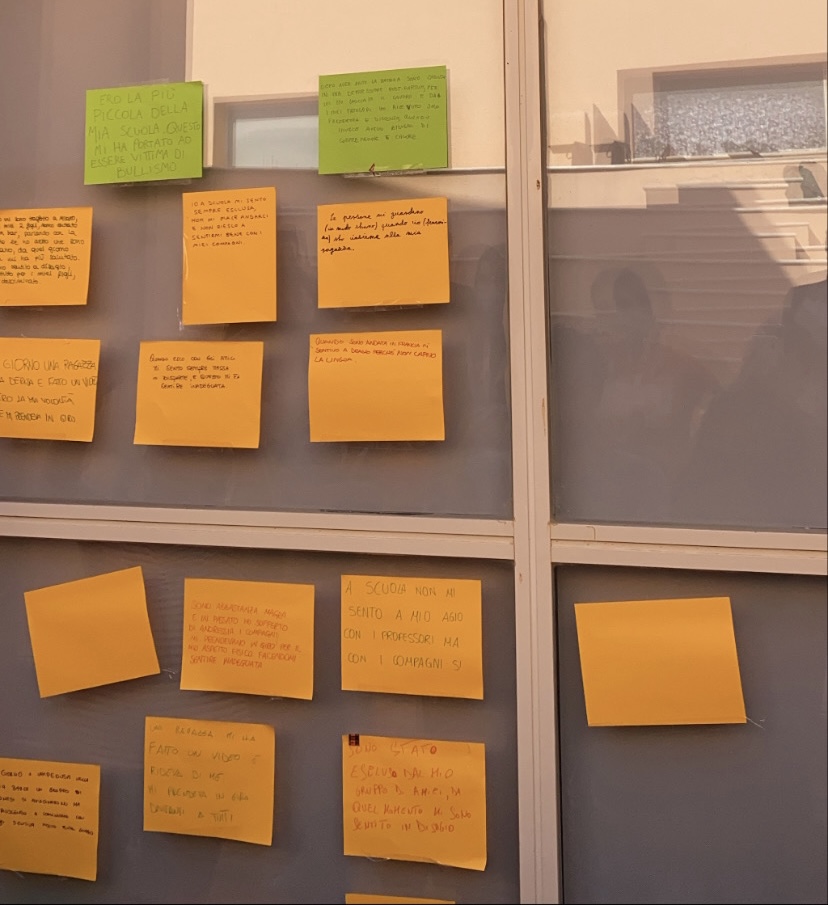

Gli studenti dovranno raccontare la loro personale situazione ad un altro ragazzo scelto a caso, ascoltare quella dell’altro e poi, ancora, raccontarla ad un terzo. Infine, la storia ascoltata verrà scritta su un pezzo di carta che verrà appeso alla vetrata. Le storie di ognuno, adesso, saranno storie di tutti.

Perché questo esercizio? “Quella che avete appena rivissuto” spiega Riccardo “è una situazione di cui tutti, in qualche modo, possiamo fare esperienza. Fa parte del vissuto umano. È spiacevole, dolorosa, ma tendenzialmente resta circoscritta. Ecco, per una persona migrante, quella di ‘straniero’ è una condizione esistenziale. Molti ragazzi della vostra età, fuggendo dal loro paese, esistono in questa condizione. Tutti i giorni. Vi immaginate cosa possa voler dire, ogni mattina, sapere di essere sempre fuori posto?”

Il lavoro di Refugees Welcome

Come dice il nome, lo scopo di Refugees Welcome è quello di accogliere le persone migranti, dar loro una casa che si possa definire tale, una famiglia, uno spazio sicuro. Farli sentire, come è loro diritto, a casa.

Ma come? Per adesso, esistono due differenti programmi: il primo consente di accogliere in casa, per un periodo che va da sei mesi a un anno, un rifugiato; il secondo – se non si ha, ad esempio, una stanza in più, o se non tutta la famiglia è d’accordo – prevede di essere suo ‘mentore’ (un amico molto disponibile).

L’associazione si preoccupa di decidere se una famiglia sia pronta ad accogliere, di organizzare e agevolare l’incontro tra famiglia accogliente e rifugiato, di risolvere eventuali difficoltà. Questo articolo di Luca Misculin del Post, che consiglio, ne racconta tre esperienze.

Casa

Ultimo esercizio. I ragazzi sono in cerchio, e viene loro chiesto di dire cosa, per loro, sia ‘casa’. La risposta più diffusa è “famiglia”, ma anche “le persone che amo”, “un posto sicuro”, “i miei amici”, o “il mio ragazzo”. Di nuovo, si trascrive tutto su dei pezzetti di carta colorati (ma, questa volta, ognuno trascrive il proprio).

Alle spalle dei ragazzi, che si salutano, c’è una bellissima vetrata piena di racconti.